2025.11.10

共通テスト60%未満でも合格が狙える国公立工学部10選+3選 その2

こんにちは

西宮にある個別指導 予備校の大学受験テラス 夙川校です。

共通テスト60%未満でも合格が狙える国公立工学部シリーズ

ご好評につき第2弾

今回は10選+3校でご紹介します。

共通テストの得点率が60%未満(あるいは60%前後)でも、二次試験(個別学力検査)の結果次第で合格が狙える国公立大学の工学部(理工学部などを含む)10校をピックアップしました。

【重要】

- 掲載している共通テストのボーダー得点率(合格可能性50%の目安)は、主に2024年度入試(2025年4月入学者向け)のデータを参考にしていますが、年度や予備校の調査によって変動します。

- 同じ大学でも、学科やコース、前期・後期日程によってボーダーラインや配点比率は大きく異なります。

- 共通テストの得点率が低い場合、二次試験の配点比率が高い大学・学部を選ぶことが、逆転合格の鍵となります。

共通テスト60%未満でも合格が狙える国公立工学部10選

ボーダーラインが低い傾向にある大学や、二次試験の配点比率が高く逆転が狙いやすい大学を中心に選定しました。

1. 北見工業大学(工学部)

- 📍 北海道北見市

- 共通テストボーダー(前期): 40%台前半〜

- 特徴:

- 北海道のオホーツク圏に位置する国立の工業系単科大学です。

- 1年次は共通の基礎教育を受け、2年進級時に「情報エレクトロニクス」「機械・エネルギー」「社会基盤・環境」「応用化学・生物」の4つの専門分野から希望を選択します。

- データサイエンスやAI教育を全学生共通の教育プログラムとして組み込んでおり、現代の技術者に必要な情報スキルを幅広く学べます。

- 入試のポイント:

- 前期日程の**二次試験比率は約40%**です。ボーダーラインが低いため、共通テストで5割程度取れていれば、二次試験で十分合格圏内を狙えます。

2. 室蘭工業大学(理工学部)

- 📍 北海道室蘭市

- 共通テストボーダー(前期): 40%台〜

- 特徴:

- 北海道を代表する工業系大学の一つで、「ものづくりのまち」室蘭市にあります。

- 「創造工学科」と「システム理化学科」の2学科で構成され、理工学の幅広い分野をカバーしています。

- 地域連携科目が充実しており、北海道の地域課題(エネルギー、環境など)をテーマにした実践的な学びが特徴です。

- 入試のポイント:

- 【注意】 他の大学と異なり、二次試験の比率が約20%と低いのが特徴です(学科による)。

- 二次逆転型ではなく、共通テストのボーダーライン自体が非常に低いため、60%未満でも合格が狙える大学です。共通テストの得点がある程度勝負になります。

3. 琉球大学(工学部)

- 📍 沖縄県中頭郡

- 共通テストボーダー(前期): 40%台後半〜

- 特徴:

- 日本最南端の国立大学で、亜熱帯という立地を活かした研究(海洋エネルギー、島嶼環境など)も行われています。

- 「工学科」の1学科に、機械工学、エネルギー環境工学、電気システム工学、電子情報通信、社会基盤デザイン、建築学、知能情報の7コースが設置されています。

- 入試のポイント:

- 前期日程の**二次試験比率は約37%**です(共通テスト1100点:二次試験650点 ※2025年度入試例)。ボーダーラインが50%を切るため、60%未満でも十分射程圏内です。

4. 秋田大学(理工学部)

- 📍 秋田県秋田市

- 共通テストボーダー(前期): 50%台前半〜

- 特徴:

- 2024年度に従来の「総合環境理工学部」から「理工学部」に改組されました。

- 理学と工学の基礎を重視し、1・2年次で数学・物理・化学などの基礎を幅広く学びます。

- AIやデータサイエンスなどの情報教育にも力を入れています。

- 入試のポイント:

- 【二次逆転・最有力候補】

- 前期日程において、二次試験の比率が非常に高いのが最大の特徴です。

- 学科・コースによりますが、**二次比率が約47%〜66%**に達する選抜方式があり、共通テストの失敗を二次試験の数学・理科で大きく挽回できる可能性があります。

5. 鳥取大学(工学部)

- 📍 鳥取県鳥取市

- 共通テストボーダー(前期): 40%台後半〜50%台前半

- 特徴:

- 1年次は学科共通の基礎科目を学び、2年次から機械物理系、電気情報系、化学バイオ系、社会システム土木系の4つの系(専門プログラム)に分かれます。

- 入学後に自分の適性を見極めながら専門を決められるのが強みです。

- 入試のポイント:

- 二次試験の比率が比較的高く(約44%〜45%)、ボーダーラインも50%前後のため、二次逆転が狙いやすい大学の一つです。

6. 宮崎大学(工学部)

- 📍 宮崎県宮崎市

- 共通テストボーダー(前期): 50%台前半〜

- 特徴:

- 「地域に根ざし世界にはばたく」をスローガンに、地域産業との連携も重視しています。

- 1学科6プログラム(応用物質化学、土木環境工学、応用物理工学、電気電子システム、機械知能工学、情報システム工学)編成です。

- 2年次進級時にプログラムを変更できる「転プログラム制度」があり、柔軟な学びが可能です。

- 入試のポイント:

- 前期日程の**二次試験比率は約32%〜42%**です。ボーダーが50%台前半の学科も多く、二次試験で得点できれば逆転のチャンスがあります。

7. 大分大学(理工学部)

- 📍 大分県大分市

- 共通テストボーダー(前期): 50%台前半〜

- 特徴:

- 理学と工学の融合学部で、1学科10プログラム(数学、物理学、化学、機械、電気電子、建築、情報など)と専門分野が細かく分かれています。

- 特にDX(デジタルトランスフォーメーション)人材の育成に力を入れています。

- 入試のポイント:

- 前期日程の**二次試験比率は約38%**です。ボーダーラインが50%台前半のプログラムも多く、60%未満からでも狙える範囲です。

8. 島根大学(総合理工学部)

- 📍 島根県松江市

- 共通テストボーダー(前期): 50%台前半〜

- 特徴:

- 「総合理工」の名の通り、理学系(物理、物質科学、地球科学)と工学系(機械、電気電子、情報、建築)が融合した学部です。

- 実験・実習や野外実習(地質学など)を重視した実践的なカリキュラムが特徴です。

- 入試のポイント:

- 前期日程の**二次試験比率は約31%**です。ボーダーが50%台前半の学科が多く、二次試験は数学・理科(または英語)が課されます。

9. 岩手大学(理工学部)

- 📍 岩手県盛岡市

- 共通テストボーダー(前期): 50%台半ば〜

- 特徴:

- 理学と工学の分野を幅広く網羅する学部です。

- データサイエンスやICT(情報通信技術)教育に力を入れており、PBL(課題解決型学習)を通じて実践的な能力を養います。

- 入試のポイント:

- 前期日程の**二次試験比率は約38%〜40%**です。ボーダーが50%台半ばの学科もあり、二次試験(数学・理科)で高得点を取れば逆転が可能です。

10. 山口大学(工学部)

- 📍 山口県宇部市

- 共通テストボーダー(前期): 50%台前半〜

- 特徴:

- グローバルエンジニア養成プログラムや、大学院進学を前提とした6年一貫教育を推進しており、専門性を高く深めたい学生に向いています。

- 大手企業への就職実績も高いのが特徴です。

- 入試のポイント:

- 入試方式が多様です。学科やタイプによりますが、**二次試験比率が50%**に設定されている選抜(例:建築学タイプⅡ)もあり、二次重視の戦略が立てやすい大学です。

-

そのほか3大学

-

福井大学(工学部)

最後に、大学選びはボーダーラインだけでなく、その大学で何を学びたいか、どのような環境(立地、研究室、就職先)かを総合的に判断することが最も重要です。

これらの大学の最新の入試要項(募集要項)を必ずご自身で確認し、二次試験の科目や配点を調べた上で、志望校を決定してください。

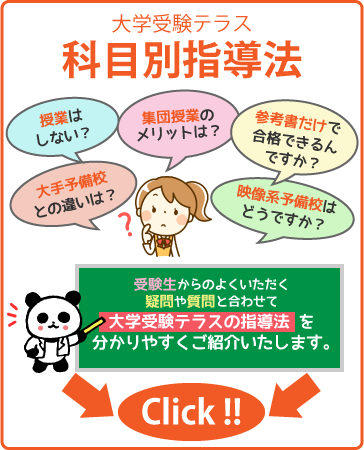

工学部を目指すなら理系に強い大学受験テラスにお任せください。

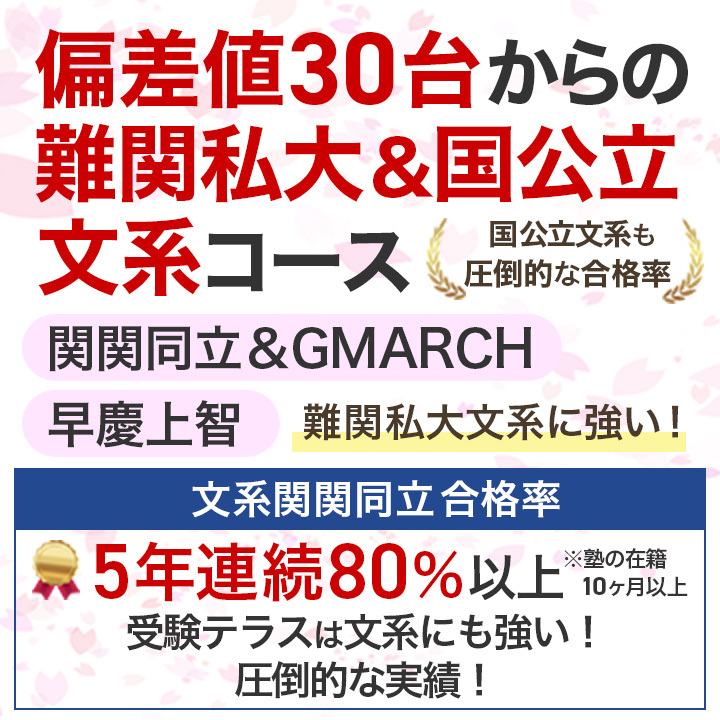

受験テラスが大学受験に強い6つの理由

大学受験テラスは

逆転合格率の高い予備校です

国公立大、私立大、理系、文系、生徒の能力似合わせて計画を作成し、徹底管理します。

個別授業で教えるだけじゃなく、授業以外の時に何をすればいいか”学習ペース管理”までするので「家で何をしたらいいのか?」「1人で何をしたらいいか、何をいつまでにやらないといけないか」という悩みがなくなります。

志望校別学習プランを生徒の1人1人の現状に合わせて作成し、それに沿って指導。大学受験専門個別指導だからできる、きめ細やかなフォローで1人1人を徹底的にサポートします。

学習計画・志望校別カリキュラムは作っても崩れやすいもの。崩れた時に解決策を提案しサポートします。

大学受験テラスは一人一人にあった勉強方法と参考書選びからしっかりサポートします。

科目、生徒の偏差値によって勉強方法は違います。

大学受験テラスでは勉強方法と参考書選びからしっかりサポートします。

世の中にあるたくさんの参考書からあなたにピッタリな参考書を厳選します。

勉強方法は生徒の現状と志望校を把握した上で決めます。

現状がE判定でも受験テラスが作った計画通りに勉強を進めていけば合格できます

計画は最初に作ったようにはうまく進まないもの。計画通りに進まなくても決めた目標に到着できるように学習カウンセラーがしっかりサポートします。

また、参考書や問題集を読んでもスムーズに自習が進められるように週1苦手なところ中心に個別授業をします。

授業形式は個別授業のみ!勉強が苦手な人は集団授業、ビデオ講義は 時間の無駄になる可能性が高いので絶対にしません。

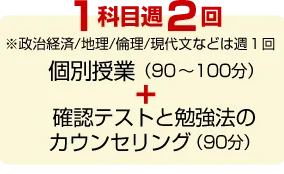

個別授業は基本的に1科目週2回(地理、現代社会、得意科目は週1回)①個別授業90〜100分と②学習カウンセリング90分〜110分(勉強法、学習カウンセリング、学習スケジュール調整、理解度確認チェック)

勉強が苦手な人は自学自習(自分で問題を解いたり、暗記をする)をしっかりして個別授業を受けるという流れが最速で成績をの伸ばせる方法だと考えています。

※状況に応じて個別授業のみのお申し込みもできます。

自習がどれだけ出来たかが合格のカギ

試験の合否はどれだけ授業を講義を受けたかではなく”自分で勉強した時間と質”が大きく影響します。やり方を間違えずにしっかり自習をすれば偏差値は必ず上がります。

大学受験テラスでは学習ペース、自習時間(授業以外は何を勉強したらいいか)まで徹底管理し、生徒が逆転合格できる環境を作っています。

大学受験テラスには逆転合格する環境があります。

大学・学部別徹底的な傾向分析

参考書、問題集だけ解いても、模試や入試形式などの初見の問題はなかなか解けません。(特に数学、物理、化学)

早い段階で志望校の過去問とその類似問題を解いて試験形式に慣れる練習をします。

1つの大学に対してたくさんの予想問題を用意しています。

初めて見た問題でも制限時間内に確実に解き切る力をつけます。

大学受験テラス式PDCAサイクル

生徒、志望校別 学習計画プランの作り方

START!

志望校が決まれば、まず過去問からやる!偏差値が低くても高くても、最初に志望大学の過去問を解くことから始まります。赤本、過去問は合格のためのヒントが1冊の本に書かれています。過去問の結果が今後の効率的な学習計画を作るための材料の1つになります。

PLAN

現状を把握した上で志望校合格までの道のりを学習計画を逆算方式で立てます。(基礎ができていない場合は中学レベルからスタートすることもあります。)

DO

担当講師が学習計画にそって個別指導で学習を進めていきます。 アウトプット力をつけて週1回の小テスト・参考書昇格テスト合格へ向けて頑張っていきましょう。

CHECK

小テストと参考書昇格テストでチェックします。

また、テストを定期的に実施することにより、アウトプット力を強化させ、限られた時間内に問題を解き切る力もつけていきます。

ACTION

小テストと参考書昇格テストの結果をもとに、学習計画を修正します。

志望校は遠慮せずに言ってください。学習計画にそって課題を確実にこなしていけば、現状がE判定でも十分合格は狙えます。

勉強方法の改善、参考書、問題集の使い方、過去問対策をするタイミングなどをしっかり理解すれば、偏差値40台前後からでも難関大学合格への合格は可能です。

ただし、逆転合格を狙うなら、普通に予備校へ通って、普通に講義を受けて、普通に勉強していては時間がかかりすぎます。

自分の目標に向かって一人で参考書をドンドン読み・解き進めていく必要があります。分からないところや苦手単元は適切なタイミングで個別授業でさっさと解決して先に進みましょう。質が高い自習+個別授業が最速・スピーディです。

大学受験テラスの

個別指導システム

授業と自学自習の比率は1:9〜2:8

大学受験に精通した講師陣による個別指導

大学受験テラスの個別指導は、苦手単元を中心とした授業・解説だけでなく、宿題チェック、現段階での課題を発見し生徒へフィードバックします。

自学自習で見つけた問題点を個別指導で解決

多彩なアウトプット勉強法で本番で解き切る力を強化します。

1

自学自習を徹底させ、個別授業を受ける流れ

受験テラスは授業は全て個別です。

ライブ講義、集団授業をたくさん受けても時間が無駄な時があります。特に時間が限られている受験生にはお勧めしません。

自学自習を徹底させ、分からないところを個別授業で指導します。

絶対にライブ講義、ビデオ講義はやりません!

授業は個別に絞った方が成果が出やすいです。

2

短期的目標に向けて勉強を進めていく

受験テラスの授業は1科目週2回、短期的目標を作り(小テスト、参考書昇格テスト)、参考書昇格テストに向けて、緊張感を持って自学自習を進め勉強の質を上げます。

ただ勉強を進めていくのではなく、次の小テスト・参考書昇格テストに合格するために勉強を進めていきます。

3

過去問から始まり過去問で終わる

大学受験テラスは、各受験生のレベルの参考書、問題集からスタートし、合格レベルまで進めていきますが、志望校の過去問、その類似問題に最初から受験日まで定期的に解いていきます。

過去問とその類似問題に定期的に触れていく事は受験まで残り時間と自分に足りないものを感じれるので緊張感を持って日々勉強に取り組めます。